Китайская экономическая модель?

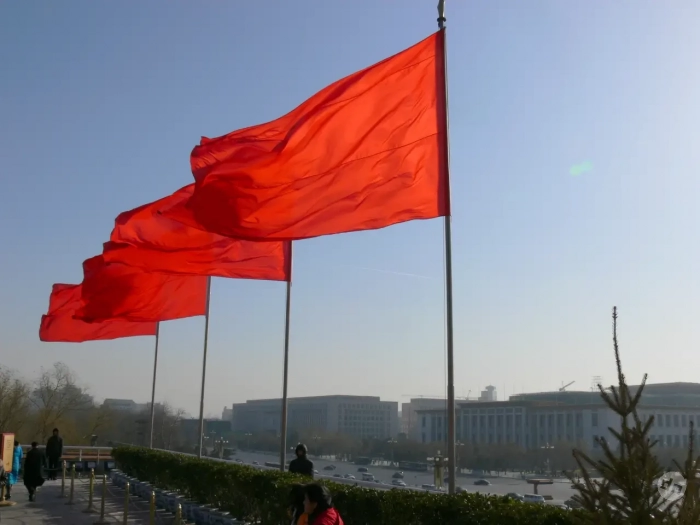

Красные флаги Тяньаньмэня. Фото автора.

Во время Перестройки, да и после неё, как ученые мужи, так и журналисты-публицисты всех мастей принялись разыскивать «лекарство от всех болезней» или наилучшую экономическую модель для России.

Всем нужно было «чудо». Предлагались всякие модели: «немецкое чудо», «японская модель управления», успехи «трех драконов», фашистская модель Чили… и так далее.

А российская экономика в рамках реформ младореформаторов вначале бочком, а потом напористо и нахраписто начала «возвращаться в семью цивилизованных народов». Возвращаться, правда, в виде сырьевого придатка развитых стран, параллельно проводя деиндустриализацию страны.

Ровно с теми же темпами, как падал ВВП России по номиналу, рос ВВП восточного соседа, Китайской Народной Республики.

И спустя какое-то время снова наши ученые мужи, публицисты-журналисты начали вначале сильно удивляться, как герои Гоголя, рассуждая о том, куда доедет это колесо, а потом… писать о «китайском чуде» как новом образце для подражания.

Что же произошло с КНР, и чему нам надо подражать?

В рамках этой небольшой статьи, в том числе и на основании моего личного многолетнего опыта по взаимодействию с китайским бизнесом, я попытаюсь ответить на этот вопрос.

К моменту начала экономических реформ Китай представлял собой экономически слаборазвитую сельскохозяйственную страну, пытающуюся, как множество стран второго мира, выйти на путь развития общества с помощью коммунистической идеологии. Одновременно КНР был сильно милитаризированной страной, имеющей атомную бомбу.

В 40-е же годы, после прихода к власти коммунистов, в Китае сохранилась национальная буржуазия, а большая часть земельного фонда (70%) принадлежала помещикам и новой сельскохозяйственной буржуазии (по-русски, кулакам), которая сформировалась после антиманьчжурской революции 1912 г.

Передача земли крестьянам произошла в период 1948–1952 гг., а с торгово-промышленной буржуазией покончено в ходе «Культурной революции».

Развитие Китая не могло состояться без поддержки извне. Совершенно естественно, что такую поддержку оказал китайским коммунистам Советский Союз.

Но после смерти И.В. Сталина эти отношения дали трещину.

Сведение конфликта между двумя крупнейшими государствами, где у власти были коммунисты, к личному столкновению «псевдокоммуниста» Хрущева с «леваком» Мао Цзэдуном является чистейшей воды идеализмом, как всегда учили марксисты.

Под идеологическими и межличностными противоречиями скрывались противоречия экономические.

Для развития экономики Китаю требовались инвестиции, которые СССР не мог предоставить в таких огромных масштабах. Тем более, что Мао видел дальнейшее развитие СССР и Китая на путях милитаризации и активного военного противостояния Западу. Чего СССР, позицию которого Мао и в целом КПК называли ревизионистской, позволить себе не мог. Первое социалистическое государство заплатило страшную цену при подготовке и в ходе самой кровопролитной в её истории войны с фашизмом.

Жертвы, принесённые советским, русским народом, требовали компенсаций: людям была нужна мирная жизнь. Внешняя безопасность пожирала и так 20% всего производимого в стране.

СССР готов был помогать братскому китайскому народу, но не в тех объемах и не для тех целей. Мао, в том числе, требовал технологию атомной бомбы.

И никакой бы гений или дух Сталина не исправил эту ситуацию, потому что экономика доминирует над всем остальным.

Но Китайская республика больше нигде эту помощь получить и не могла. Попытка конкурировать в международном рабочем движении с СССР привела к тому, что левацкая позиция КПК отпугивала и западные страны.

Несмотря на реальный рост экономики КНР, ставшей на путь социалистических преобразований, страна оставалась крайне бедной, а темпы ее развития (надо сказать, достаточно большие) все же не давали повода к реальному оптимизму.

Критикую «советских ревизионистов», в Китае не были учтены конкретно-исторические особенности развития русской революции, с ее коллективизацией, индустриализацией и репрессиями 30-х годов. Мао повторил всё тоже, но эти изменения приняли карикатурный вид. Энтузиазм большого скачка выдохся, не приблизив Китай к его экономической цели: рост производства в 1958 г. составил 31%, в 1959 г. – 26%, в 1960 г. – 4%.

Было очевидным, что без внешней помощи или внешних заимствованиях технологий никакого развития не будет, как и не было бы его у СССР в 30-е гг. ХХ в. Вместо этого, Мао продолжал левацкую авантюру, используя энтузиазм молодых, направил хулиганский террор школяров-хунвейбинов и цзаофаней — молодых рабочих против тех, кто уже понимал, что путь «больших скачков» без заимствования управленческих и технических технологий бесперспективен. В ходе расправ с «китайскими Хрущевыми» основной удар как раз пришелся по руководителям, придерживающимся такого пути развития, среди которых был и Дэн Сяопин, сына которого выбросили из окна третьего этажа цзаофане. Более того, борясь с «советским ревизионизмом», Мао Цзэдун отверг руку помощи советского народа, дойдя до атак на советских дипломатов, их избиений и, наконец, военных пограничных провокаций.

Так видели на Западе взаимоотношения пролетарских государств.

Нестабильность и проявления левацкой агрессии во внешней политике в глазах и Запада, и СССР делали Китай нестабильным и непредсказуемым партнёром. Ярко выраженной антисоветской политикой руководства КПК с середины 60-х гг., националистической по сути, но с левацкими закидонами, ловко воспользовались США, которые испытывали трудности на международной арене (Вьетнамская авантюра). Визит президента США Р. Никсона в 1972 г. способствовал тому, что КНР перешла в антисоветский лагерь, где его прочно удерживали последующие американские президенты.

Тем самым открыв «второй фронт» на границе Союза, который должен был тратить еще больше денег на оборону, укрепляя дальневосточную границу.

Что же касается развития экономики, то важной предпосылкой, которая способствовала началу развития КНР, было объявление в 1979 г. в США режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Отец реформ Дэн Сяопин воспользовался такой ситуацией. То, с чем «боролся» Мао в СССР, стало реальностью Китая: он пошел по пути капитализма под контролем партийной бюрократии.

Нужно учитывать, что это всё происходило на фоне рецессии и кризисов в западных экономиках. Начиная с 1970 г. кризис шел по нарастающей. Он был вызван все теми же тремя факторами, которые способствуют развитию при капитализме, но здесь мы наблюдаем «отрицательный рост»: проблемой с ресурсами: арабо-израильская, а потом ирано-иракская война существенно поспособствовали ему. Рост послевоенного благосостояния привел к росту стоимости рабочей силы. Отсюда поиск ее везде: завоз турок и югославов в Германию, африканцев во Францию. Третий фактор — ограничение рынка сбыта и его перенасыщенность в Западной Европе и США. Это тогдашнее изобилие в Европе или США большинству туристов или командировочных из СССР казалось райским местом.

Что жестко обостряло конкуренцию. Так, немцы и японцы наводнили рынок США качественными или высококачественными продуктами автомобилестроения и электроники, используя фактор более дешевой рабочей силы, чем в Америке, и выгодные курсы своих валют. И не имея такого бремени военных расходов, как США. Такая ситуация получила название «немецкого» и особенно «японского экономического чуда».

Этим «чудесам» положило конец т. н. Плаза-соглашение 1985 г. в Нью-Йорке. Американцы, используя свое доминирование, заставили страны «экономического чуда» изменить денежную политику, тем самым обнулив их превосходство над американскими производителями.

Но все это не решало основных вопросов, в рамках которых продолжался кризис.

Выход, как обычно, мог быть один: поиск дешевого сырья, дешевой рабочей силы и новых рынков сбыта.

С другой стороны, такие страны, как Индия и Китай, поняли, что социальное развитие возможно только с помощью внешних инвестиций, которые есть у Запада. Так сошлись звёзды.

В поисках дешевой рабочей силы Запад стал переводить производства в эти страны. Вначале с процессами производства, загрязняющими окружающую среду, как завод американской компании Union Carbide в индийском Бхопале, где в 1984 г. погибло более 5000 человек.

А затем всё подряд. И в таких условиях Китай стал надёжным партнёром, который гарантировал защиту инвестиций.

Решение это было принято в 1978 г. Дэн Сяопином. Китай стал идеальной площадкой для инвестиций, имея массы дисциплинированного и бедного населения, жесткий контроль со стороны КПК и гос. органов. Но существенно более образованного и культурного населения, в отличие от Индии: годы социалистических преобразований сделали своё дело.

Важной составляющей были климатические условия, не требовавшие больших усилий по капитальному строительству, развитие концентрировалось именно в таких районах. И логистическая доступность, в отличие, например, от РФ, Китай — настоящая современная приморская страна.

Были созданы зоны экономического развития, начиная с Шэньчжэня, где внешние инвесторы получили режим наибольшего благоприятствования. Где были разрешены полноценные капиталистические отношения западного типа, при контроле со стороны «диктатуры» КПК и недопущении политического «плюрализма».

Одновременно Китай максимально принуждал производителей осуществлять вывоз промышленных товаров, а не сырья. Контроль за ВЭД стал абсолютным, нарушения в этой области карались вплоть до смертной казни. Если в 1988 г. экспорт составлял 14% ВВП КНР, то в 2003 г. – 60%.

Компартия Китая, контролируя ключевые параметры, устранилась от детального планирования экономики, потому что в сложившихся условиях это можно было передать во власть «стихии рынка», которую контролировали профессиональные внешние инвесторы, обладающие и технологиями производства, и технологиями управления.

Важным фактором в развитии Китая было отсутствие агрессивных соседей, что значительно уменьшало военные расходы.

В Китае, при наличии лидера государства, в принятии решений участвуют ключевые лица, смена руководства происходит постоянно, что обеспечивает «незамыливание глаз» и реалистичность в управлении. За период галопирующего экономического роста Китай возглавляли Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин. Сегодня упорно ходят слухи о грядущих изменениях в руководстве.

Целью Китая на первом этапе стало развитие производства для создания рабочих мест, рост их квалификации. Одновременно необходимо было просто накормить народ и начать насыщение рынка необходимыми товарами и услугами.

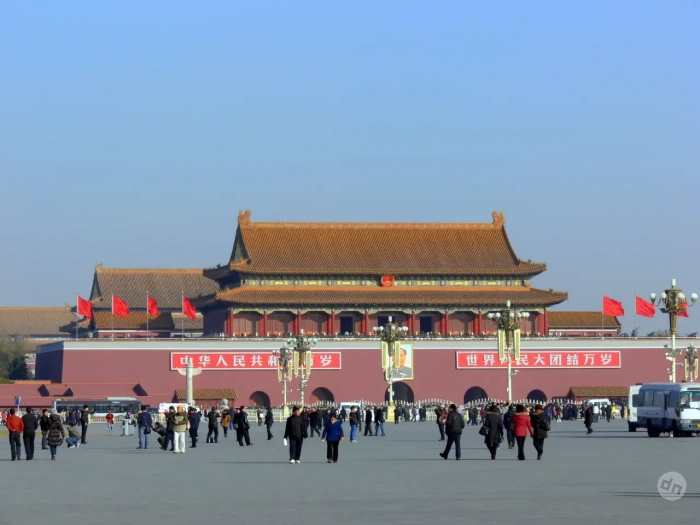

События на площади Тяньаньмэнь 1989 г. продемонстрировали, что инвестиции западных компаний надежно защищены, а руководство КПК во главе с Дэн Сяопином, как держатели «контрольного пакета» в нарождающейся капиталистической китайской экономике, зорко защищает свою собственность.

На площади Тяньаньмэнь. Фото автора.

В то время как в Европе и Америке перенос промышленных объектов оформлялся идеологически. Так совпало, что это было время внедрения компьютерных технологий. Возник очередной миф о постиндустриальном обществе, «умной и информационной экономике» и т. д. Смысл ее сводился к тому, что офисы компаний в Европе и США «генерят» «гениальные идеи», создают «необычные продукты» и дизайны в то время, как трудолюбивые китайцы покорно воплощают всё это за две-три чашки риса в день.

Когда китайцы в середине десятых XXI в. поняли, что могут обходиться без «гениальных идей», которые «генерят» сидящие в пуфах криэйторы, в старых экономиках начался серьезный кризис.

С другой стороны, уже тогда, в 90-е гг., возникло понимание, что «умная и информационная экономика» вела к уничтожению промышленности в собственных странах.

Вся эта мишура неолиберализма, рейганомики и тэтчеризма не имели бы никакого результата, если бы не Китай, который стал дешевой фабрикой производства для западных стран.

Одновременно и очень кстати открылся и новый рынок сбыта, как и дешевого сырья. Все страны СЭВ оказались втянуты в орбиту рынка сбыта западной экономики, а с развалом СССР бывшие советские республики, с Россией во главе, стали поставщиками дешевого сырья и даже уникальных технологий.

Таким образом, перенос производства именно в Китай, при одновременном падении СССР и гибели соцлагеря, обеспечил бурный рост китайской экономики, полностью ориентированной на Запад.

На момент распада СССР в 1989 г. ВВП по номиналу КНР было в 6 раз меньше, чем у СССР, и в 4 раза меньше, чем РСФСР. На сегодня ВВП РФ по номиналу в 8,5 раз меньше, чем у КНР.

Если очень грубо, место СССР в мировом разделении труда в конце концов занял КНР, а затем и стал оспаривать 1 место у США.

Одновременно с привлечением инвестиций со стороны почти всей экономики Запада, государство и компании КНР активно овладевают и даже воруют технологии.

Без советских технологий, проданных КНР в период «распродаж», не было бы ни космического корабля «Шэньчжоу», ни космической станции «Тяньгун». Да и огромного числа военной техники, который в наши дни Китай успешно продает по всему миру.

В 90-е гг. ХХ в. сложилась такая ситуация, что китайцев пытались не допускать на промышленные выставки, где они активно фотографировали станки. Китай, одновременно с фабрикой для иностранных брендов и компаний, превратился в фабрику подделок. В то же время китайцы активно обучались в самых передовых технологических ВУЗах мира, прежде всего США и Европы. Что способствовало развитию собственного высшего образования, с привлечением иностранных преподавателей. Это, безусловно, обеспечило высокий рост уровня китайских инженеров и специалистов в области производства.

На созданной базе Китай наконец «накормили народ». Последний голод начала 60-х унес несколько миллионов жизней. Несмотря на то, что официальной датой считается 1985 г., это, скорее всего, по моим личным наблюдениям, произошло к началу ХХI в.

К слову, Китай сегодня продолжает импорт продовольствия, включая рис.

Вскоре количество стало переходить в качество, рост экономики Китая, его доля в мировом ВВП превращает его в могучую экономическую державу-производителя.

Плановый подход, который стал применяться всё более активно, приводит к тому, что КНР начинает доминировать во многих отраслях мировой экономики.

Наличие развитой современной промышленности дает Китаю, как Англии в XIX в., существенное преимущество в области производства вооружений: потому что просто создавать производство ВПК или создавать его на устойчивой гражданской базе носит разный характер затрат.

Одновременно китайское руководство серьезно контролирует и корректирует развитие армии, поддерживая военные расходы в рамках возможного.

Китай, как любая страна, действующая в рамках капиталистических отношений, активно захватывает рынки сбыта и услуг, борется за дешевое сырье (сибирские леса России, например), экспортирует капиталы. Китайские компании сами стали выходить на рынок с собственными брендами как в области электроники, так и автомобилестроения, станкостроения и пр.

Сегодня Китай — это мировой лидер в области зеленой энергетики — 80%, занимает доминирующие позиции в разработке и производстве дронов, мировой лидер в производстве фармацевтических субстанций (лечит весь мир), лидер в производстве графена, монопольное производство углеродного полотна и т. д.

Одновременно в Китае начинают развиваться процессы, которые приводят к кризису любую развитую капиталистическую страну.

Первое, Китай перестает быть местом дешевой рабочей силы, если сравнивать с нашей страной, и медианный и средний уровень зарплаты в Китае выше, чем у нас.

Второй фактор — это перепроизводство. Как и всегда при капитализме, каждый бурный рост в той или иной отрасли в Китае заканчивается массовым разорением одних компаний и усилением выживших. А для всего, что могут произвести заводы и фабрики Китая, не хватает рынков.

В том числе и поэтому руководство КПК уделяет пристальное внимание развитию внутреннего рынка, чему посвящен «Специальный план действий по стимулированию потребления» от марта 2025 г.

В-третьих, самые передовые технологии остаются прерогативой Запада, в производстве Китая они составляют значительную долю.

В-четвертых, в условиях, когда в капиталистической мировой экономике мы наблюдаем поворот к протекционизму и защите собственных рынков, один в один, как в период, начиная с середины 80-х гг. ХIХ в. и до Первой мировой войны, для Китая это вопрос выживания и существования.

В этой статье я кратко описал «китайское экономическое чудо». Очевидно, что оно произошло в определенных исторических условиях, «так сошлись звезды», изучать и понимать этот опыт необходимо, но повторить или скопировать, например, нашей стране, невозможно.

- Эдуард Ващенко

Обсудим?

Смотрите также: